面白い体験

3月2日(日)はとても面白い体験ができた日でした。大人が参加する探究ディスカッションの様子を2つ続けて見ることができたおかげで、思いもよらぬ比較と、その比較からの発見があったからです。

一つ目は教師職の複数グループが中心となって進めてきた探究活動の発表のような会でした。探究のテーマを大まかにまとめると「それぞれが担当する科目の授業に、いわゆる『探究アプローチ』をうまく取り入れるにはどうしたらよいか」ということで、その日までの試行錯誤や成果の様子を伝える発表をいくつも拝見しました。

二つ目は故郷・福井県の偉人に関する「探究」で、彼は何故あそこまで自分を犠牲にしてまで人々を救おうとしたのかを探るというものでした。彼というのは笠原良策(のちの白翁)で、天然痘の撲滅に多大な貢献をした人です。

ところで、同郷の偉人の一人に白川文字学の白川静氏がいます。氏によると、「探」と「究」はともに「穴」という漢字を持っています。「探」の方は「穴」以外は、部首の「手」と、「木」です。これは、木に火を灯して松明にし、その明かりをかざして手探りで穴の中を進んでいくことを指すようです。「さぐる」の意で、イメージとしては、洞窟の穴の中を左右確認しながら、どちらかといえば平面に広く進んでいる様子が目に浮かびます。もう一方の「究」は、穴の中で、竜が身を折り曲げている様子を指すようです。身を屈めて窮屈な形で穴に入り込むことを「究」というそうです。そうすると、こちらは穴を地中深くまで縦に「きわめる」イメージでしょうか。「九」という数字にも意味があると思います。十中八九といえば、文字通りには80%や90%の確率で、ということでしょうが、その後に「間違いない」のような言葉が続くことを思えば、「九」は、人間の能力でできることの「ほぼすべて」を指していると感じます。残りの「一」は人間の力ではどうにも出来ない自然の力や、運命のようなものが支配する領域ではないかと感じます。

仕事と趣味の違い

二つ目の「偉人探究」は、完全に趣味の世界のこととして、主に私の高校時代の同級生達が取り組んでくれました。本や資料に書かれた記述を元に仮説を立て、他の資料をあたったり資料館の学芸員の人を訪ねて質問したりしながら、仮説の検証を進めてきたようでした。彼らの話を聞きながら、なるほどなるほどと感心していた私ですが、中には「それでは、時系列が微妙に合わない」と指摘する人もいて、なかなかに盛り上がった会となりました。

一方、一つ目の「アプローチ探究」の中には、私には正直、物足りない印象を与える部分もあったことを告げねばなりません。どんな違和感を感じたかを一言で述べると、「えっ、今頃なの?」です。教師の「今ここ」に大いに驚いたのです。一般企業の社員であれば、「新入社員研修」で既にやっているはずのことではないか。当たり前のことを、さも新たな発見や重大なことのように喋りすぎてはいないか。そのようなことを感じざるを得なかったのです。これまで先生は、議論の場数が圧倒的に足りなかったのではないかと感じてしまいました。生徒に対する指示は明瞭に言葉にできるのに、普通の挨拶が普通に出来ない人がいますが、それは単に練習量の差だと思われます。これまで、先生達も会議には数多く参加してきたでしょうが、本当の意味での議論はあまり経験していないのではないか、また、まとめにおいては議論を単純化しすぎてはいまいか、そんなことを感じざるを得ませんでした。

研修費用に見る差

職員の研修にかける費用が、一般企業と自治体でどの程度の差があるかといえば、ざっと10倍だそうです。さらに、研修の内容が教科に特化したことも多いとなれば、社会人に広く求められる、いわゆる一般スキルに関するものは、教師への研修の中でフォローされていない可能性が高いといえるでしょう。

【参照】 PR TIMES 地方公務員の上質な学びの習慣化をサポート

【参照】 2023年度 教育研修費用の実態調査

【参照】 2023年度 教育研修費用の実態調査

先生からの「典型的な」要望

ティーチング・スキルには余程の自信があるのだろうと想像させるのは、先生からの要望で最も多いと私が感じるのが「教材を作って欲しい」だからです。これは、裏を返せば、教材さえあれば私は(どんな教科でも)教えられるのだ、という意識の表れだと私には思えます。私は、教材は自分で作ったもの以外いざという部分を信用できませんし、それを使ってフルに納得のいく講義が出来る自信もありません。

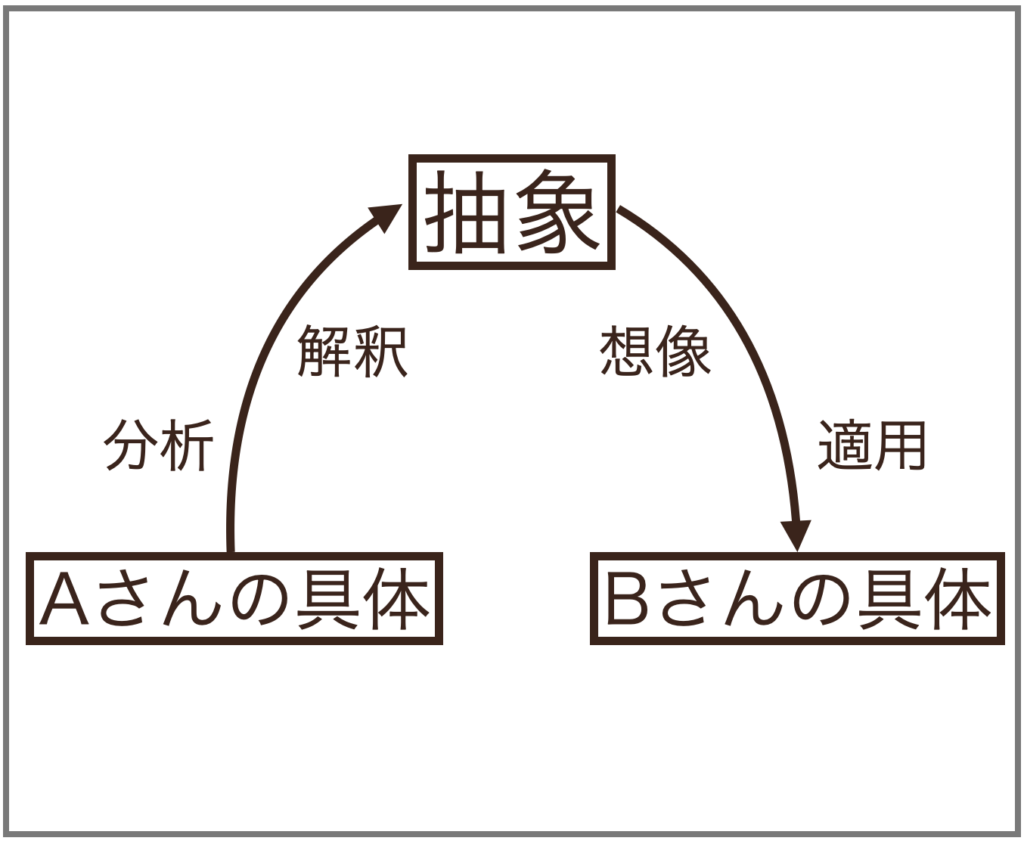

もう一つ、よくリクエストされるのは「事例を教えて欲しい」です。これは、一般向けのセミナーでもよくいわれます。企業人がこれを要望する理由は、「私の実績を確かめたい」からです。しかし、教師がこれを要望する理由は、先ほどの教材と同じで、「事例さえわかれば、自分は応用できる」と思っているからでしょう。しかし、ビジネススクールの講義でケース・スタディがよく使われることをみればわかるように、事例の研究はそう容易くはありません。一つの事例から学べることは、いわば無限にあります。故に議論を通して学ぶのです。また、事例はそのまま横スライドで使うものではありません。具体例を一旦抽象化し、その「抽象」「抽出されたエッセンス」を、別角度から具体に落とす、という活用が必要です。先生の言葉を聞いていると、そのまま借用したいと考えているとしか思えないことが多いのです。それだけ日々忙しいのでしょう。そんな様子を見ていると、教師の働き方改革は正に急務です。

10歳からわかる「まとめ」

・研修を数多く受けている人とそうでない人の行動や態度の差を見ると、企業が社員研修に力を注ぐのには意味がある

・教師が教材を専門の業者に作ってもらうことを当たり前と捉えたり、他校の事例を表面だけなぞるようなことをしたりするのは、決してよいことではない

・しかし、そうせざるを得ないほど時間に追いかけられているなら、働き方改革は急務だ

ジャートム株式会社 代表取締役

学校・企業・自治体、あらゆる人と組織の探究実践をサポート。

Inquiring Mind Saves the Planet. 探究心が地球を救う。